Mourir de la guerre lorsqu’on est infirmière à l’arrière des combats de la Première Guerre mondiale est bien souvent dû aux maladies ou à l’épuisement. Parfois, il s’agit d’un aléa du destin, d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Portraits croisés :

Antoinette VINCENDON

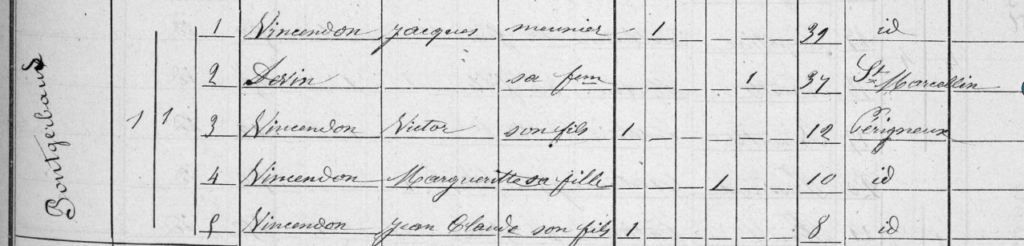

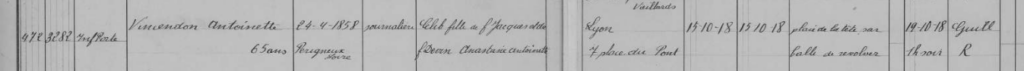

Antoinette VINCENDON voit le jour le 24/04/1858 à Périgneux dans la Loire, à quelques kilomètres à l’est de Saint-Etienne. Elle est le premier enfant du couple composé par Jacques VINCENDON et de Antoinette Anastasia DEVIN. Les parents sont meuniers au lieu-dit Fétilleux sur la commune. La famille s’agrandit avec les naissances de Victor (1860), Marguerite (1862) et enfin Joannès (1864).

En 1872, la famille vit au hameau de Pontgerbaud. Anoinette, âgée de 14 ans, n’est pas recensée avec sa famille, sans doute mise en placement ailleurs.

Le 26 novembre 1875, Antoinette DEVIN décède à Périgneux, laissant son mari, veuf qui vit alors avec ses deux fils. Dans les années suivantes, la famille se disperse, Joannès (Jean-Claude) part pour les Vosges où il sera carrier, Victor reste dans la Loire pour exercer la profession d’instituteur libre, Marguerite fonde un foyer à Saint-Rambert.

Antoinette choisit d’entrer dans les ordres. On la retrouve à partir de 1881 à Lyon avec les Soeurs de l’Adoration Perpétuelle du Sacré Coeurs de Jésus, rue Pierre-Dupont. Elle y exerce différents métiers : bergère en 1881, laveuse en 1886, domestique en 1891, lingère en 1896 et simplement religieuse en 1901.

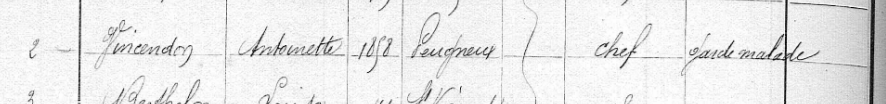

En 1911, Antoinette vit toujours à Lyon, place du Pont, mais elle a quitté la Congrégation et est recensée comme garde-malade.

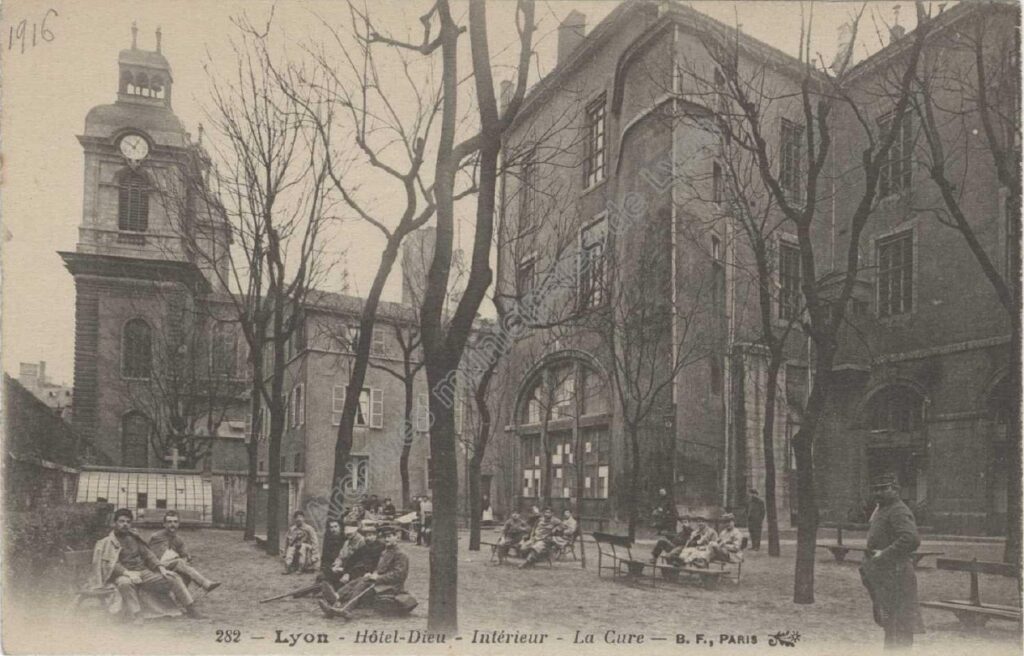

En août 1914, c’est donc une femme expérimentée après de nombreuses années de vie religieuse et auprès de malades qui prend place dans les rangs des anges blancs de l’Hôtel-Dieu de Lyon…

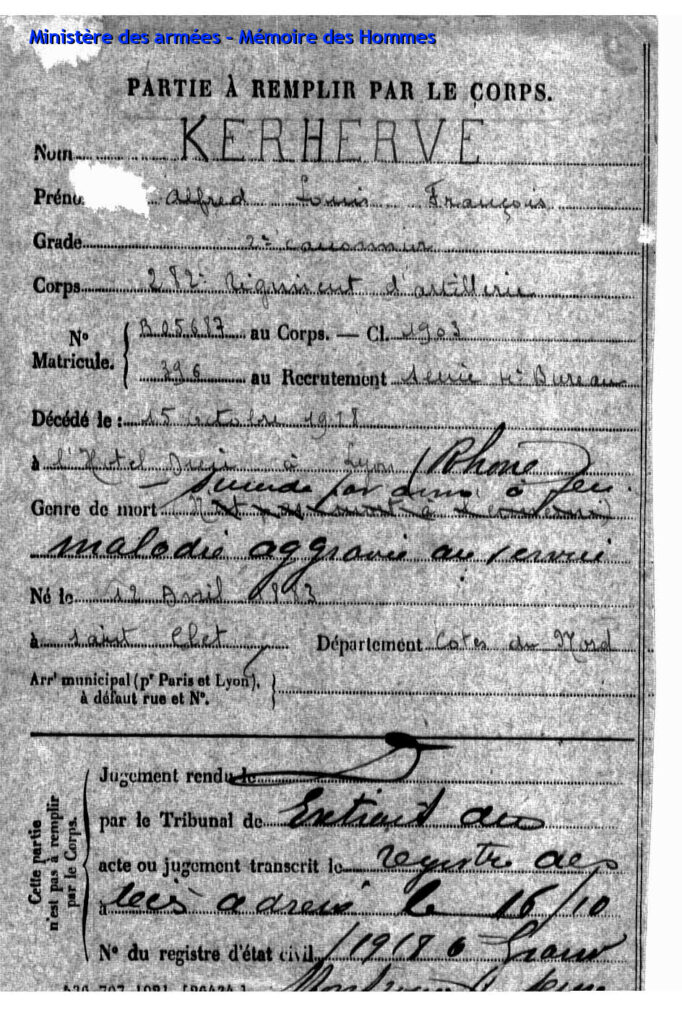

Alfred KERHERVÉ

Alfred Louis François KERHERVÉ nait le 12 avril 1883 à Saint-Clet dans l’actuel département des Côtes-d’Armor. Il est le fils aîné de Joseph Alfred et de Marie Jeanne MENGUY. Une petite sœur rejoint la famille en 1885.

Avec l’espoir d’une vie meilleure, la famille quitte la Bretagne et part vers la capitale. Mais tout ne se passe pas comme imaginé. En 1892, le couple se sépare. Joseph obtient le divorce et la garde des enfants, Marie Jeanne est sans résidence connue1.

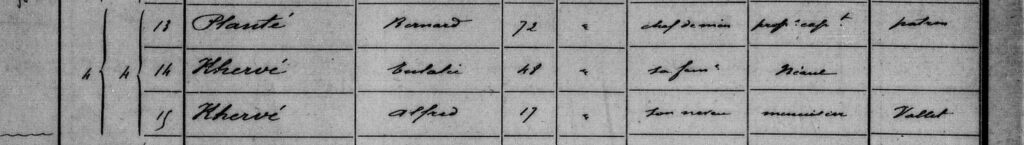

C’est donc à Paris que le 14 août 1896 décède Alfred père, laissant deux enfants. Pour le jeune Alfred, nouveau déménagement, en Gironde cette fois, chez sa tante Eulalie. Il est recensé à Carignan en 1901 même si son tuteur légal vit à Paris.

Marie Jeanne MENGUY se remarie le 21 août 1897 à Paris XIVe arrondissement à Charles Louis LINDENNER.

1903. L’heure de la conscription a sonné pour Alfred. Il rentre donc à Paris. Sa fiche matricule nous apprend qu’il souffre d’un bégaiement léger, ce qui le fait classer en 6e partie de liste et envoyé dans les services auxiliaires. Il n’est donc pas incorporé, n’effectue pas de service militaire actif.

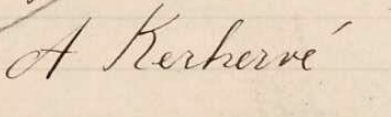

Le 16 août 1913, Alfred épouse à Montrouge Lucie Jeanne GASCHÉ, une maroquinière parisienne. C’est l’occasion de découvrir sa signature.

Août 1914. Le réserviste KERHERVÉ est rappelé sous les drapeaux et rejoint la 22e section d’infirmiers militaires. En décembre 1914, la 5e commission de réforme de la Seine le déclare apte au service armé. Il va devoir se battre sans en avoir été formé. Alfred est donc envoyé quelques mois au dépôt du 47e régiment d’infanterie pour devenir soldat. Il sera finalement versé dans l’artillerie en 1915 jusqu’à sa dernière affectation le 1er mai 1918 au 282e régiment d’artillerie lourde à la section de réparations.

Le 02 octobre 1918, Alfred est victime d’une fracture de la jambe droite. Il est évacué vers l’arrière et est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Lyon.

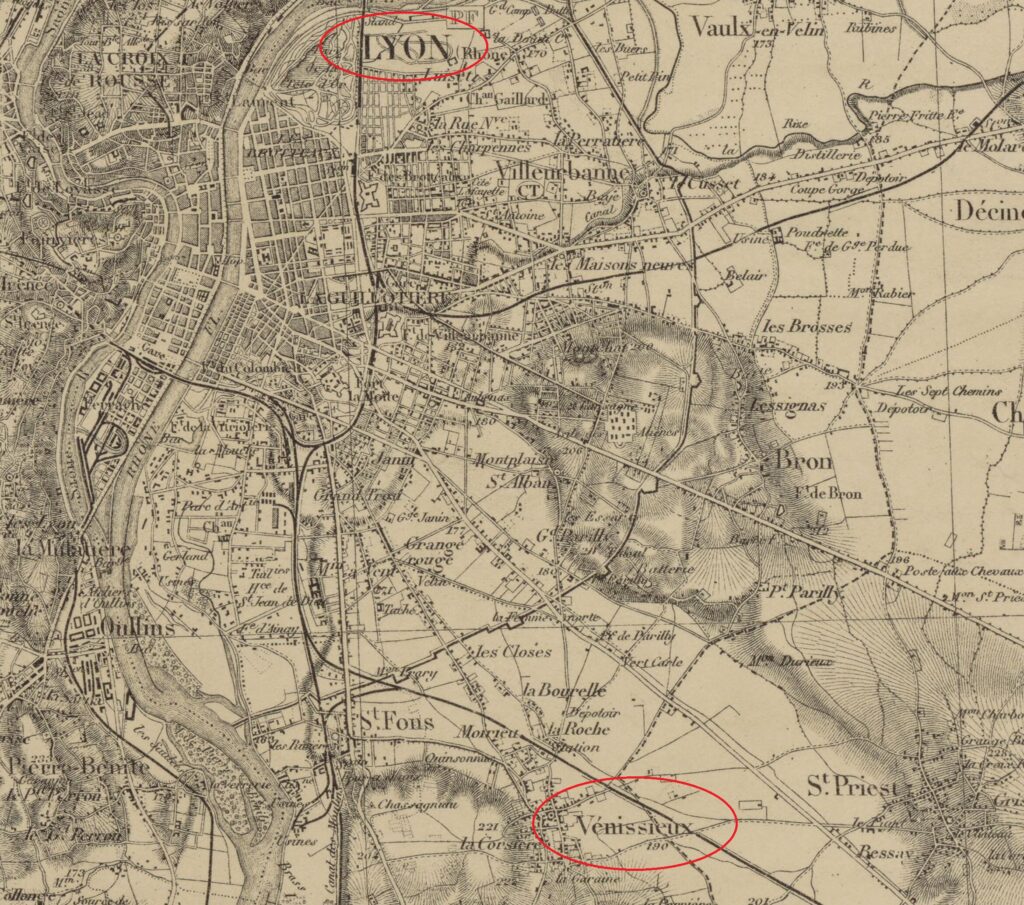

La catastrophe de Vénissieux

En 1915, malgré l’opposition générale du Conseil Municipal, l’atelier de chargement de Vénissieux – Saint-Fons est construit pour assurer les besoins en munitions de notamment d’artillerie. L’Arsenal est situé sur une parcelle qui abritait déjà une poudrerie, à proximité des voies ferrées ce qui lui permet d’être relié par les rails à d’autres industries. La commune se situe à quelques kilomètres au sud de Lyon.

Ces entreprises métallurgiques fabriquent des fûts d’obus, fournis en partie par les usines Berliet, et les usines de Saint-Fons qui produisent des substances chimiques explosives (Mélinite). En 1917, la chimie de Lyon produit 80% des besoins de la guerre.

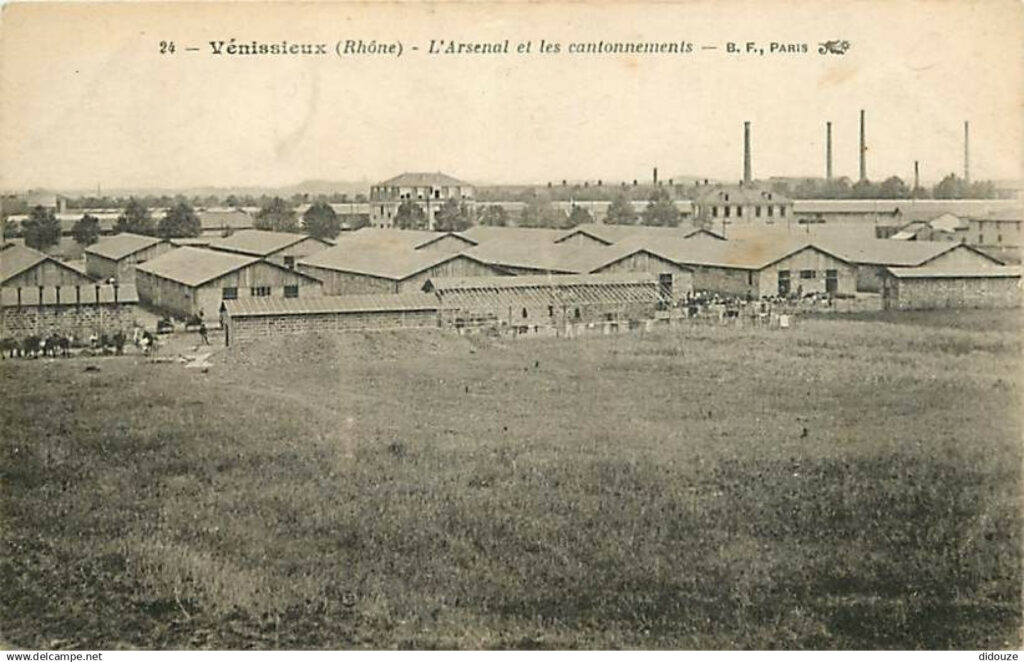

Plusieurs dizaines de milliers d’obus sont produits quotidiennement, afin d’alimenter le front. Des soldats et des civils issus des colonies (Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Indochine) sont également mobilisés pour renforcer la main d’œuvre. Ils sont logés dans des cantonnements installés de part et d’autre de la Rue de la République, et jusqu’à la limite de Saint-Fons. Ces constructions longilignes accueillent chacune 200 personnes dans de vastes dortoirs meublés de lits individuels et de malles alignés.

L’Arsenal emploie jusqu’à 6000 personnes à fin 1918. 2

Le 15 octobre 1918, vers 18h. C’est l’heure de la relève des ouvriers, les ateliers se vident. Pourtant au même moment un incendie se déclare au bâtiment 1 qui contient des cartons ainsi qu’un stock de cartouches. A 19 heures, le feu brulait toujours, les nuages bas au-dessus de Lyon rougeoient. Des explosions se font entendre. Certains habitants pris de panique s’enfuient. Par sécurité, les autorités évacuent les logements, usines et hôpitaux qui se trouvent dans le périmètre de l’arsenal.

Promeneurs et badeaux lyonnais se rendent sur les hauteurs de Fourvière ou de Croix-Rousse afin d’admirer le spectacle au mépris du danger.

A 22 heures 40, alors que tout danger d’embrasement généralisée semblait écarté, le feu atteint les magasins de l’atelier de chargement qui contiennent l’équivalent de 15 tonnes d’explosif et de 40000 obus. S’ensuit une énorme déflagration. Des témoins décrivent une boule de feu s’élevant dans le ciel. Le bruit est assourdissant, le souffle détruit tout dans un large rayon. Le tremblement est ressenti jusqu’en Suisse.

Les secours s’organisent, la Croix-Rouge américaine présente à Lyon prête main forte. Les dégats matériels sont immenses, la ligne de chemin de fer est coupée. Le 18 octobre, le feu couve encore dans les décombres. Alors que le déblai s’organise, le décompte des victimes indique alors 2 décédés et de nombreux blessés soit directement par l’explosion, soit par des éclats d’obus projetés parfois sur une longue distance.

A l’Hôtel-Dieu

Ce 15 octobre à l’Hôtel-Dieu, il n’est pas question d’aller admirer le spectacle. Tout le monde est occupé à sécuriser le lieu.

A 22 heures 50, le hurlement de l’explosion résonne encore dans la tête du soldat KERHERVÉ. Pensant à un bombardement, l’esprit sans doute perturbé par les longs mois de guerre, l’artilleur se saisit d’un revolver chargé et fait feu autour de lui. La présence de cette arme chargée fera l’objet de débats dans la presse d’époque. Mademoiselle VINCENDON, en poste de veilleuse ce soir là se trouve sur la trajectoire d’une balle et meurt sur le coup. Alertés par le bruit, l’infirmier Paul CURÉ et la soeur hospitalière BESSON tentent d’intervenir mais sont blessés à leur tour à l’abdomen pour l’un et à l’épaule pour l’autre. Le regard hagard, KERHERVÉ retourne l’arme contre lui et tire.

Malgré la mention « maladie aggravée en service », la fiche de KERHERVÉ sur le site Mémoire des Hommes précise bien un suicide par arme à feu. il n’est donc pas reconnu Mort pour la France. L’artilleur est inhumé au sein de la Nécropole Nationale de la Doa à Villeurbanne.

Antoinette VINCENDON est mentionnée comme simple journalière sur le registre des décès de l’Hôtel-Dieu où elle servait pourtant et n’a pas été reconnue Morte pour la France. Elle est inhumée au cimetière de la Guillotière à Lyon.

Le lendemain, le service organise une collecte de fonds afin de financer une couronne mortuaire. La somme rassemblée, les dames se rendent chez un fournisseur au hasard, situé entre leurs domiciles et l’Hôtel-Dieu. Elles choisissent une couronne blanche. Lorsque la commerçante apprend le nom de la défunte, elle manque de défaillir. En effet, la couronne avait été fabriquée par Antoinette elle-même, qui travaillait parfois à la confection d’articles funéraires pour améliorer ses revenus.3

En novembre 1918, une cérémonie se tient à l’Hôtel-Dieu, dans la salle même du drame. Le directeur de l’établissement remet alors la Médaille d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement à M. CURÉ, à Mme BESSON, ainsi qu’à Antoinette à titre posthume.

- Le Droit du 10/12/1892, disponible sur Retronews ICI ↩︎

- Informations issues du site https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/ ↩︎

- Les Horizons de la Médecine, par Auguste LUMIERE, disponible sur le site Gallica ↩︎

SOURCES :

M. BARIOZ pour l’Associtation Viniciacum pour les informations et photographies relatives à l’atelier de chargement de Vénissieux. Leur site ICI

Le Salut Public des 15, 16, 17 et 18 octobre 1918 disponibles sur Lectura Plus : ICI

Actes d’état civil consultés sur les sites des archives départementales de la Loire, du Rhône et des Vosges

Actes de décès et registre de l’Hôtel-Dieu consultés sur le site des archives municipales de Lyon

Fiche matricule d’Alfred Louis François KERHERVÉ (matricule 396, classe 1903, 4e bureau de la Seine), consultée sur le site des archives départementales de la Seine

Presse d’époque consultée sur les sites Gallica et Retronews

Décoration : Journal Officiel du 02/11/1918, page 9509

Accès à sa fiche de recherche : ICI

Comments